광복 80주년의 역사와 국제법적 과제

샌프란시스코강화조약 체결 장면. 샌프란시스코 강화 조약에 서명하는 요시다 시게루 총리 및 이케다 하야토, 도마베치 기조, 호시시마 니조, 도쿠가와 무네요시, 및 이치마타 히사토. 사진=위키벡과

샌프란시스코강화조약 체결 장면. 샌프란시스코 강화 조약에 서명하는 요시다 시게루 총리 및 이케다 하야토, 도마베치 기조, 호시시마 니조, 도쿠가와 무네요시, 및 이치마타 히사토. 사진=위키벡과

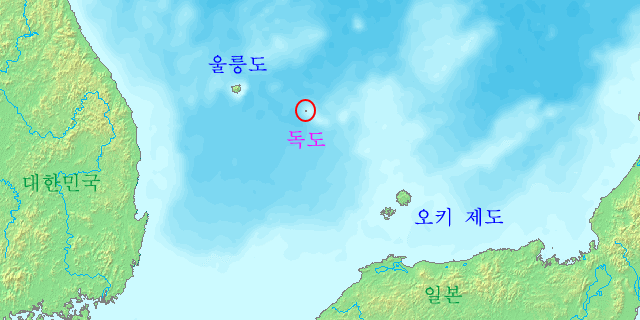

독도. 외교부 홈페이지.

칼럼

광복 80주년의 역사와 국제법적 과제

도시환 동북아역사재단 독도실장

※ 올해 2025년은 광복 80주년이자 경술국치 115주년이다. 최근 도시환 동북아역사재단 독도실장은 ‘경술국치 115주년 칼럼’을 ‘광복 80주년의 역사와 국제법적 과제’라는 제목으로 K스피릿에 게재했다. 사람과사회™는 저자의 동의를 얻어 K스피릿과 함께 게재한다. <편집자주>

뜻깊은 대한민국 광복 80주년을 맞이하며 지난 20년간 역사보국의 소명으로 수행했던 국제법적 과제를 되돌아보고 있다. 대면했던 역사적 주요 계기들은 모두 역사로의 이관이 아닌 현재진행형의 문제들로서 국제법적 해결을 요구하는 중차대한 과제들이었다.

그 출발은 일본의 독도침탈과 을사늑약 100년이던 2005년으로, 한일월드컵 이후 ‘우정의 원년’으로 통칭되던 해의 벽두에 일본은 시마네현을 통해 ‘죽도의 날’을 선포하며 독도침탈의 야욕을 드러냈다. 이를 계기로 운명처럼 우리 역사와 마주하게 되었다.

이후 국제법학자로서 한일강제병합 100년이던 2010년에는 일본의 식민지배가 국제법상 불법임을 규명하였다. 그러한 연장선 상에서 남겨진 과제로서 한일협정 50년이던 2015년에는 일본군‘위안부’, 강제동원 피해와 관련하여 국제인권법상 피해자 중심주의에 따른 해결을 천명하였다.

그리고 대한제국 칙령 제41호의 반포 120주년이던 2020년과 샌프란시스코강화조약 체결 70년이던 2021년에는 일본이 동원하는 국제법 법리의 왜곡에 맞서 국제법상 한국의 독도주권을 규명하였다. 이처럼 역사적 주요 시점에서 한국의 주권·인권·영토와 관련된 국제법적 과제를 조명함으로써 국제법 학자로서의 소임을 다하고자 고민해왔다.

동도 선착장에서 바라본 서도.

“독도에 대한 일본의 침탈 도발은 여전히 현재진행형”

그러나 광복 80주년을 맞이한 올해도 20년 전과 동일하게 한국 영토주권의 상징인 독도에 대한 일본의 침탈 도발은 여전히 현재진행형이다. 일본의 독도침탈 120년이던 지난 2월 22일, 일본 시마네현은 2005년에 제정한 이른바 ‘죽도의 날’ 20년을 기념하는 행사를 개최했다. 일본의 독도 영유권 주장을 발신해 온 ‘영토주권전시관’은 100억 원을 투입해 대대적인 리뉴얼 공사 후 재개관했다. 결국, 일본의 역사 왜곡과 독도침탈은 재반복되고 있는 것이다.

그러한 배경 하에서 이제 다시 일본에 의한 한국 강제병합 115주년을 맞이한다. 그렇다면 광복 80주년을 맞이한 역사적 시점에서 지금 우리에게 역사가 부여하는 과제는 무엇일까? 그것은 지금까지의 논의를 총괄하고, 향후 국제법적 과제의 방향성을 제고하는 것이어야 할 것이다.

제2차 세계대전 전범국인 일본의 정책 기조는 첫째, 현재의 평화헌법 개정을 통한 전쟁 가능국으로의 복귀를 목표로 한 ‘전후 체제로부터의 탈각’, 둘째, 과거사에 대한 반성이 아닌 역사 자체를 수정하겠다는 ‘역사수정주의’이다. 그리고 그러한 전제하에 일본 정부가 전가(傳家)의 보도(寶刀)마냥 주장하는 역사 왜곡 프레임은 첫째, ‘1910년 식민지배 합법론’과 둘째, ‘1965년 한일협정 완결론’, 셋째, ‘독도영유 권원론’이다.

서도 몽돌해변에서 바라본 동도.

“올바른 역사 정립과 진정한 역사 화해 모색해야”

먼저, 일본이 주장해온 ‘1910년 식민지배 합법론’의 국제법적 불법성을 규명하는 과정에서 주목하게 되는 것은 ‘2010년 한일강제병합 100년에 즈음한 한일지식인 공동성명’이다. 2010년 공동성명은 ‘식민주의의 역사적 종식’을 천명한 2001년 ‘더반(Durban) 선언’의 동아시아 버전으로, ‘불법적인 식민지배와 한일병합조약의 원천무효’라는 올바른 역사의 정립을 통한 기반 위에서 진정한 역사 화해를 모색해야 한다는 것이었다.

이와 관련하여 한국 헌법재판소는 2011년 일본군‘위안부’ 피해자의 헌법소원에서 전향적 판결을 내렸고, 한국 대법원은 2012년 강제동원 피해자의 손해배상 소송에서 파기 환송에 이어 2018년 역사적 진실에 대한 법규범적 정의에 입각한 판결로 화답했다.

이 판결들의 핵심적인 내용은 첫째, 일제강점기에 일본군‘위안부’, 강제동원 피해와 같이 인간의 존엄과 가치가 말살된 상태에서 장기간 비극적인 삶을 영위하였던 피해자들의 훼손된 인간의 존엄과 가치를 회복시켜야 하며, 둘째, 일본의 국가권력이 관여한 반인도적 불법행위를 비롯해 식민지배와 직결된 불법행위로 인한 손해배상청구권이 한일청구권협정에 포함되지 않았다는 것이다.

그럼에도 불구하고, 일제 식민지배 피해자에 대해 일본 정부가 주장하는 “한일협정 완결론”과 관련하여 문제의 해결을 위한 기준은 국제인권법상의 피해자중심주의임을 재천명하고자 한다. 제2차 세계대전 당시 일본과 독일의 침략과 잔학행위가 인간의 존엄성에 대한 극단적인 경시와 침해라는 성찰을 통해 형성된 법규범이 국제인권법이자, 2005년 UN총회에서 만장일치로 채택된 「피해자권리 기본원칙」이 바로 피해자중심주의인 것이다. 결국, 일본은 ‘식민주의의 역사적 종식’도 ‘피해자중심주의에 입각한 해결’도 거부하고 있는 것이다.

서도 정상에서 바라본 동도.

“불법행위에는 권리가 성립되지 않는다”

다음으로 검토할 과제는 한국 영토주권의 상징인 독도에 대한 1905년 일본의 침탈 시도 이래 120년간 지속되고 있는 영유권 주장이다. 이러한 일본의 한국 침략 정책의 배경에는 후발 제국주의 국가인 일본이 1897년 세계 1호로 설립한 일본국제법학회가 존재한다. 일본 정부가 주장하는 독도 영유권과 관련하여 국제법상의 ‘권원’으로 제기한 1905년 무주지선점론과 1962년 17세기 고유영토론를 비롯해 양자 간 상충으로 인해 동원하는 1952년 샌프란시스코강화조약 모두 일본국제법학회의 국제법 법리의 왜곡을 전제로 하는 점에서 주목할 필요가 있다.

512년 이래 한국의 고유영토인 독도에 대해 1905년 일제 식민주의의 침략을 합법화하기 위해 일본은 무주지선점론을 제기했으나, “불법행위로부터는 권리가 성립되지 않는다(ex injuruia jus non oritur)”는 국제법의 일반원칙과 성립 요건의 흠결로 인해 일본은 1962년에 17세기 고유영토론을 공식 제기했다.

그러나 1693년 안용복 피랍 이래 시작된 조선과 에도막부의 울릉도쟁계 이후, 에도 막부의 1696년 ‘도해금지령’과 메이지 정부의 1877년 ‘태정관지령’에 의해 역사적 권원으로 성립 자체가 불가하다.

이러한 배경에서, 일본은 냉전의 대두로 샌프란시스코강화조약의 기조가 전환되는 국면을 활용해 미국 정치고문 윌리엄 시볼드를 동원한 로비를 전개했다. 한국전쟁 과정에서 대한민국의 공산화 가능성을 제기해 일본 영토로 하고 미국에 레이더기지를 설치하게 한다는 로비로 제6차 미국 초안에서 유일하게 독도가 일본령으로 표기된 후 최종 조약문에선 생략됨으로써 로비는 실패로 종결됐다.

독도 위치.

“일본은 진정한 역사적·국제법적 책무 수행해야”

더욱이 원천무효인 1910년 한일병합조약을 근거로 일제 식민지배가 합법이라고 주장하면서도, ‘식민지 책임’의 회피를 주도한 일본은 샌프란시스코강화조약 체결 과정 중인 1951년 6월 1일 한국의 조약 당사국 지위가 배제되자 조약 제23조의 비당사국에 대한 조약 적용의 부정을 비롯해 자의적인 해석으로 일관하고 있다.

그러나 일본은 조약 본문의 해석기준인 전문에서 부여하고 있는 ‘유엔헌장 원칙의 준수’와 ‘세계인권선언의 실현 의무’를 인식해야 하며, 조약 제21조에서 영토 관련 제2조의 이익을 가질 권리를 한국에 부여하고 있는 점에 주목해야 할 것이다.

일본의 침략 정책에 동원된 일본국제법학회의 국제법 법리 왜곡에 내재된 ‘일제 식민주의’와 1943년 한국의 독립을 최초로 천명한 ‘카이로선언’에 명시된 일제의 ‘폭력과 탐욕’은 본질적 실체로서 일치한다. 광복 80주년을 맞이한 우리에게 부여된 동아시아평화공동체를 향한 역사 정의의 과제로서 일본의 진정한 역사적·국제법적 책무의 수행을 다시 한 번 촉구하고자 한다.

도시환 동북아역사재단 독도실장 및 독도체험관장, 등재학술지 『영토해양연구』 편집위원장, 대한국제법학회 및 세계국제법협회 한국본부 이사, Korean Yearbook of International Law 편집위원이다. 저서로 『한국의 독도주권과 샌프란시스코강화조약』(편저, 동북아역사재단, 2023), 『샌프란시스코강화조약 70년의 역사와 과제』(편저, 동북아역사재단, 2022), 『독도 영토주권과 국제법적 권원Ⅱ』(편저, 동북아역사재단, 2021), 『독도영유권 확립을 위한 연구 11』(공저, 2020), 『독도 영토주권과 국제법적 권원』(편저, 동북아역사재단, 2019), 『독도 영토주권과 해양영토』(공저, 동북아역사재단, 2018), 『일본의 독도영유권 주장의 허상』(공저, 동북아역사재단, 2018), 『영토해양 국제판례 연구』(공저, 박영사, 2017), 『일본군‘위안부’ 문제와 일본의 역사수정정책』(공저, 2018), 『일본군‘위안부’ 문제와 과제 Ⅱ-피해자 중심 해결』(공저, 2020), 『일본군‘위안부’ 문제와 과제 Ⅲ-관점과 실태』(공저, 2020), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅰ』(공저, 2012), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅱ』(공저, 2012), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅲ』(공저, 2014), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅳ』(공저, 2015), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅴ』(공저, 역사공간, 2016), 『한일강제병합 100년의 역사와 과제』(공저, 2013), 『韓國强制倂合一ΟΟ年 歷史と課題』(공저, 明石書店, 2013), One Hundred Years after Japan’s Forced Annexation of Korea History and Tasks(공저, Peter Lang, 2015), 『일본 아베정권의 역사인식과 한일관계』(공저, 2013), 『1910년 한일병합조약의 역사적·국제법적 재조명』(공저, 2011) 등이 있다.

도시환 동북아역사재단 독도실장 및 독도체험관장, 등재학술지 『영토해양연구』 편집위원장, 대한국제법학회 및 세계국제법협회 한국본부 이사, Korean Yearbook of International Law 편집위원이다. 저서로 『한국의 독도주권과 샌프란시스코강화조약』(편저, 동북아역사재단, 2023), 『샌프란시스코강화조약 70년의 역사와 과제』(편저, 동북아역사재단, 2022), 『독도 영토주권과 국제법적 권원Ⅱ』(편저, 동북아역사재단, 2021), 『독도영유권 확립을 위한 연구 11』(공저, 2020), 『독도 영토주권과 국제법적 권원』(편저, 동북아역사재단, 2019), 『독도 영토주권과 해양영토』(공저, 동북아역사재단, 2018), 『일본의 독도영유권 주장의 허상』(공저, 동북아역사재단, 2018), 『영토해양 국제판례 연구』(공저, 박영사, 2017), 『일본군‘위안부’ 문제와 일본의 역사수정정책』(공저, 2018), 『일본군‘위안부’ 문제와 과제 Ⅱ-피해자 중심 해결』(공저, 2020), 『일본군‘위안부’ 문제와 과제 Ⅲ-관점과 실태』(공저, 2020), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅰ』(공저, 2012), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅱ』(공저, 2012), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅲ』(공저, 2014), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅳ』(공저, 2015), 『한일협정 50년사의 재조명 Ⅴ』(공저, 역사공간, 2016), 『한일강제병합 100년의 역사와 과제』(공저, 2013), 『韓國强制倂合一ΟΟ年 歷史と課題』(공저, 明石書店, 2013), One Hundred Years after Japan’s Forced Annexation of Korea History and Tasks(공저, Peter Lang, 2015), 『일본 아베정권의 역사인식과 한일관계』(공저, 2013), 『1910년 한일병합조약의 역사적·국제법적 재조명』(공저, 2011) 등이 있다.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.