[장인우 연재 07] 잘 사는 날이 올 거야

[연재] 장인우의 문학 산책 | 역설의 문학, 최명희 『혼불』 007 솟구쳐 오르는 눈물을 손등으로 닦아낸다. 코끝을 타고 흐르는 차가운 눈물을 그네는 연신 집게손가락 굵은 마디로 찍어내며 노래를 부른다. 텃밭이 훤히 내려다보이는 기다란 책상 앞에 앉아 글을 쓰려던 그네는 책장을 덮으며 속 뜨거운 눈물을 차갑게 쏟으면서 중얼거린다.

부서방네가 만주 봉천역에 이르기까지 겪는 고통과 만주에서의 삶을 밝혀가기 전에 글쓴이의 지난 삶의 한 부분을 써 보았습니다. 어쩌면 지금 이 시대에도 우리 이웃 누군가는 겪고 있을지 모르는 삶의 소용돌이를 생각하며 썼습니다. 만약 독자 중에서 이런 아픔의 시간이 있었다면 ‘그땐 그랬지’라고 생각하며 아픈 눈물의 기억을 씻어내길 바랍니다. 그래도 우린 부서방보다 괜찮습니다.

부서방네가 만주 봉천역에 이르기까지 겪는 고통과 만주에서의 삶을 밝혀가기 전에 글쓴이의 지난 삶의 한 부분을 써 보았습니다. 어쩌면 지금 이 시대에도 우리 이웃 누군가는 겪고 있을지 모르는 삶의 소용돌이를 생각하며 썼습니다. 만약 독자 중에서 이런 아픔의 시간이 있었다면 ‘그땐 그랬지’라고 생각하며 아픈 눈물의 기억을 씻어내길 바랍니다. 그래도 우린 부서방보다 괜찮습니다.

무섭다. 그네의 지난날 고통은 비교도 되지 않을 부서방과 수많은 부서방들의 이야기를 전해주어야 하는 의무감을 느끼는 지금, 2018년 6월 막다른 골목 앞에서 ‘잘 사는 날이 올 거야’ 노래가 있어 참 다행이라는 생각을 한다.

사람과사회™

2019 여름·가을 제3권 제2·3호 통권 제10·11호

ISSN 2635-876X 92·93

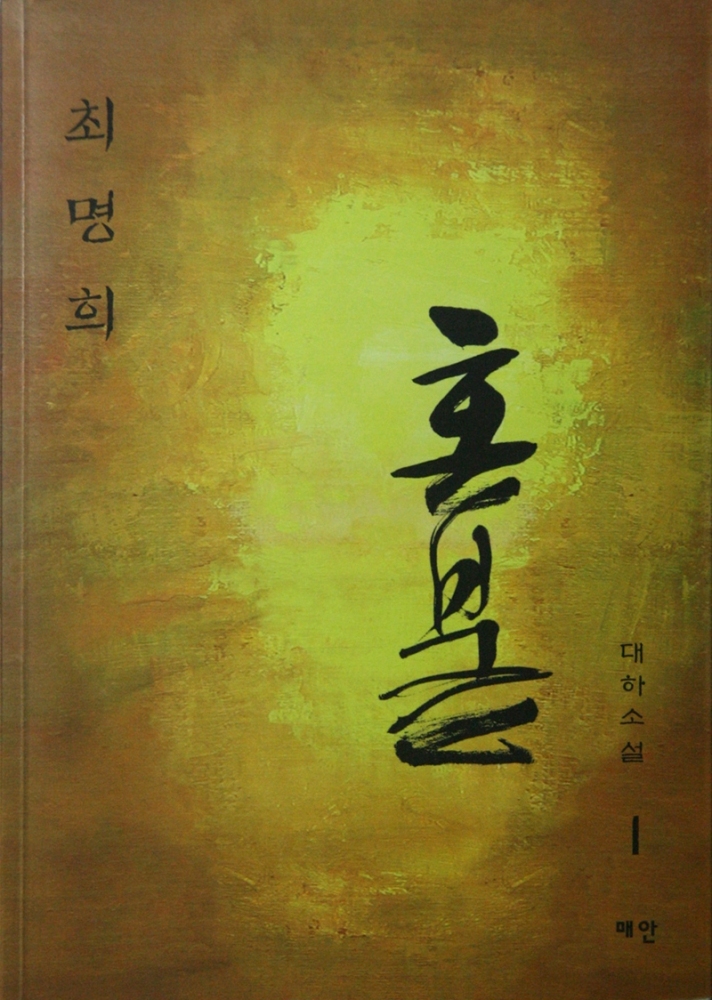

연재 / 장인우의 문학 산책 / 역설의 문학, 최명희 『혼불』 007

사람과사회™는 한국 고전을 중심으로 글을 쓰는 장인우 선생의 글을 연재합니다. 장 선생은 ‘장인우의 고전 읽기’ 등 고전문학을 뼈대로 삼아 글을 쓰고 있습니다. 장 선생 연재는 ‘장인우의 문학 산책’으로 진행합니다.

-사람과사회™ thepeopleciety@gmail.com

잘 사는 날이 올 거야

| 부서방네가 만주 봉천역에 이르기까지 겪는 고통과 만주에서의 삶을 밝혀가기 전에 글쓴이의 지난 삶의 한 부분을 써 보았습니다. 어쩌면 지금 이 시대에도 우리 이웃 누군가는 겪고 있을지 모르는 삶의 소용돌이를 생각하며 썼습니다. 만약 독자 중에서 이런 아픔의 시간이 있었다면 ‘그땐 그랬지’라고 생각하며 아픈 눈물의 기억을 씻어내길 바랍니다. 그래도 우린 부서방보다 괜찮습니다. -필자 주(註) |

잘 사는 날이 올 거야 잘 사는 날이 올 거야

포기는 하지 말아요 저 높은 하늘을 봐요

우리의 꿈이 있잖아요

이리 보고 저리 봐도 우리 사이 좋은 사이

잘 살 거야 잘 살 거야

우리 모두 잘 살 거야

잘 사는 날이 올 거야 –

-태진아 작사·작곡, 「잘 살 거야」

솟구쳐 오르는 눈물을 손등으로 닦아낸다. 코끝을 타고 흐르는 차가운 눈물을 그네는 연신 집게손가락 굵은 마디로 찍어내며 노래를 부른다. 텃밭이 훤히 내려다보이는 기다란 책상 앞에 앉아 글을 쓰려던 그네는 책장을 덮으며 속 뜨거운 눈물을 차갑게 쏟으면서 중얼거린다.

“잘 사는 날이 올 거야.”

누구에게 하는 말인지 잘 모른다. 그네 자신에게 하는 말인지, 부서방에게 하는 말인지, 오늘을 살아가는 사람들에게 하는 말인지 잘 모르면서도 끈질기게 되뇐다.

“잘 사는 날이 올 거야.”

손이 끈적인다. 연필을 잡고 있는 손에 땀이 밴다. 그네는 빨간 꽃술이 달린 슬리퍼를 끌고 주방으로 간다. 싱크대에 떨어져 있는 수세미 두 개를 제자리에 올려놓으며 수도꼭지를 올린다. 손을 씻는다. 쏟아지는 물줄기마저도 뜨겁게 느껴져 온다. 그네는 물이 차갑지 않으니 개운함을 느끼지 못한다.

생각이 난다. 그날은 저녁부터 비가 내리기 시작했다. 속살거리며 개운치 않게 내리던 것이 어느새 굵어져 틈을 주지 않으려는 듯 빽빽하게 들어차며 줄기줄기를 이루어 땅으로 흘러내리고 있었다.

심상치 않았다. 예수병원 3층 신생아 중환자실에서 38~39도 사이를 오르내리며 내리지 않는 열을 내리려 필사적으로 싸우고 있었다. 얼음 마사지를 해가며 기저귀조차 차지 못한 채 누워 있던 아기가 또다시 열이 오르기 시작했다. 며칠 잠잠했는데 다시 끓어오르기 시작한 것이다. 그네는 쉴 틈 없이 수건을 빨아 온몸을 적셔가며 분주하게 움직였다. 둘째를 낳은 지 한 달도 채 되지 않은 몸으로 매일 다투어 오던 시간들이었다.

일과가 끝나면 병원으로 와서 아기를 지켜보는 아빠는 일찍 들여보낸다. 떨어지지 않는 발걸음을 옮기는 남자의 눈물은 참으로 깊이 스며들고 뼈마디 아프게 흘러나오는 것이다. 차라리 여자인 자신처럼 부끄럽지 않게 울고 당당하게 눈물을 맞이하면 위안이 될까? 남자는 끝내 눈물을 보이지 않는다. 텅 빈 아파트 불 꺼진 603을 찾아 들어가 불을 켜고 눅눅한 먼지들을 쓸어내고, 빨래가지들을 세탁기에 돌리고, 담배를 피우며 앉아 있어 보아야 남자의 슬픔은 목울대를 넘어 코끝으로 내려온다. 턱 밑에 매달려 대롱거리던 슬픔은 미안해서 어쩔 줄 모르겠다는 듯 주저주저하며 목줄기를 타고 흘러 가슴패기로 젖어든다.

이상하다. 간호사들이 분주하게 오고간다. 레지던트는 차트를 들고 와서 세균 수치가 너무 많이 올라 위험하다고 말한다. 매일 산모에게 찾아와 무거운, 무서운 일들만 처참하게 내뱉고는 힘없이 나가곤 하던 레지던트는 이날 역시 무거운 목소리로 침중하게 말하고 나갔다.

아홉 시가 되어도 열은 펄펄 끓어오르는데 해열제를 주지 않았다.

“간호사님, 왜 해열제 안 주세요?”

“해열제를 줄 수 없어요.”

“왜요?”

“아기가 해열제 없이 균과 싸워서 이겨야 돼요.”

멍했다. 그네는 이해할 수 없는 말 앞에서 맥없이 주저앉을 수밖에 없었다. 할 수 있는 것이라곤 수건을 빨아서 몸을 닦아내는 것밖에 없었다. 견딜 수 없는 시간들이 찌그렁 찌그렁 흘러가고 있었다. 열 시 무렵이 되었을 때 그네는 해열제를 달라고 또다시 간호사에게 매달렸다.

담당 간호사가 굵직한 소리로 말했다.

“진수 엄마, 해열제 처방 안 돼요. 과장님한테 전화 넣었다가 욕만 진탕 먹었어요. 이 밤을 견디어야 하는데 해열제 주었다가 환자 잘못되면 책임질 것이냐는 말만 들었습니다.”

간호사는 단호하게 말하고 그네를 외면했다. 그때 그네의 시대엔 ‘잘 사는 날이 올 거야’ 노래가 없었다. 그네는 분노의 소리로 창문을 두들기며 내리는 빗줄기를 바라보며 보고 싶다는 생각을 했다. 친정집에 맡겨 둔 큰아이가 보고 싶었다. 미치도록 보고 싶고, 미치도록 보고 싶었다. 아직 세 살이 채 되지 않은 아들이었지만 그 아이의 맑은 눈망울이 보고 싶었다.

“진수야, 형아 왔다.”

노래하듯 부르면서 달려와 동생을 바라보던 세 살이 되지 않은 아이가 보고 싶었다. 위안이 미처 되어주지 못하는 남자는 애처롭고 서럽지만 새우깡을 입에 물고 입에 넣어주는 큰아들은 참을 수 없는 위안이었다. 링거 줄에 주사액을 넣는 간호사를 때리며 ‘우리 동생 아프게 하지 말아요’라고 말하던, 순수하던 그 영혼이 너무도 고맙고 감사해서 그네는 그 순간 그 아이를 사무치게 안아보고 싶었다.

하루 종일 먹고 먹으면서도 자꾸 배가 고프다고 먹을 것을 찾는다는 큰아이는 살이 통통하게 올라 있었는데, 그 어린 영혼이 제 풀에 시름겨워 살만 찌던 홀쭉한 통통함이 사무치게 그리웠다. 그 아이를 가슴에 안으면 살 것 같았다. 숨을 쉴 수 있을 것 같았다.

그 사이 간호사가 들어왔다. 일부러 따라 들어왔다.

“진수 엄마. 기도해요. 기도밖엔 방법이 없어요. 예수님께 기도해요. 우리 아들 살려 달라고……. 이 밤엔 그것밖엔 길이 없어요.”

나는 애매한 불교 신자였는데 , 그녀는 그네에게 예수께 매달리라 했다. 그네는 무엇이든 상관하지 않았다. 내리는 비 앞에 매달리라 하면 내리는 비에 매달렸을 것이다.

“하눌님, 도와주십시오. 저희 아들 진수를 살려 주십시오. 만약 저희 아이를 살려 주신다면 저는 이 아이를 하눌님께 내어 놓겠습니다. 인류평화를 위해 이 아이를 내어 놓겠습니다. 저는 인류평화가 무엇인지 잘 모르고, 지금 제가 왜 이 약속을 드리는 지도 모르겠고, 그 길이 얼마나 고통스러운 자갈밭길 인지조차 모릅니다. 그럼에도 불구하고 살려만 주신다면 저는 이 아이가 스무 살이 되었을 때, 이 아이를 하눌님의 그릇으로 내려놓겠습니다. 살려만 주십시오.”

밤새 내리는 비속에서 그네의 기도 소리는 병실 안 열 네 개의 숨소리조차 삼켜버린 듯 고요하게 울려 퍼졌다. 인류평화의 길에 내놓겠다는 약속과 살려주실 거라는 약속이 맞바꾸어질지 아무도 모르는 일이었지만 그네는 밤을 새워 기도했다.

아침 열 시쯤 되었을 때 의사들이 우르르 몰려왔다. 소아과 모든 의사들이 줄지어 몰려든 것 같았다.

“환자는 좀 어때요?”

묻는 의사에게 부스스 설 깬 그네가 말했다.

“지난 밤 아기와 엄마에겐 우산이 없었습니다. 비 내리는 들녘에 속수무책으로 나앉아 있는 아기와 엄마는 누구도 가져다주지 않는 우산을 기다리며 견디었습니다. 동이 틀 무렵 비는 그쳤고, 우리 아기 열도 내렸습니다. 이제는 괜찮습니다. 아기와 엄마에겐 우산이 없었지만 이제는 괜찮습니다. 견딜 겁니다. 희망이 저 문 앞까지 다가와서 우리에게 손짓합니다. 저 희망, 무척이나 따사롭습니다. 괜찮아요.”

차트를 바라보고 허공을 바라보던 의사들은 뒷짐을 진 채 말없이 서 있다가 말없이 몰려나갔다.

1997년 IMF가 무엇인지 모르던 때, IMF가 온다고 무섭게 말하던 남자가 너무나 싱거워 보였던 그 해, 12월이 저물어가고 있었다. ‘잘 사는 날이 올 거야’, 이 노래가 그때도 있었더라면 좋았을 것을…….’이라고 생각해본다.

무섭다. 그네의 지난날 고통은 비교도 되지 않을 부서방과 수많은 부서방들의 이야기를 전해주어야 하는 의무감을 느끼는 지금, 2018년 6월 막다른 골목 앞에서 ‘잘 사는 날이 올 거야’ 노래가 있어 참 다행이라는 생각을 한다.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.