[장인우 연재 08] 부서방이 만난 사람, 양판식

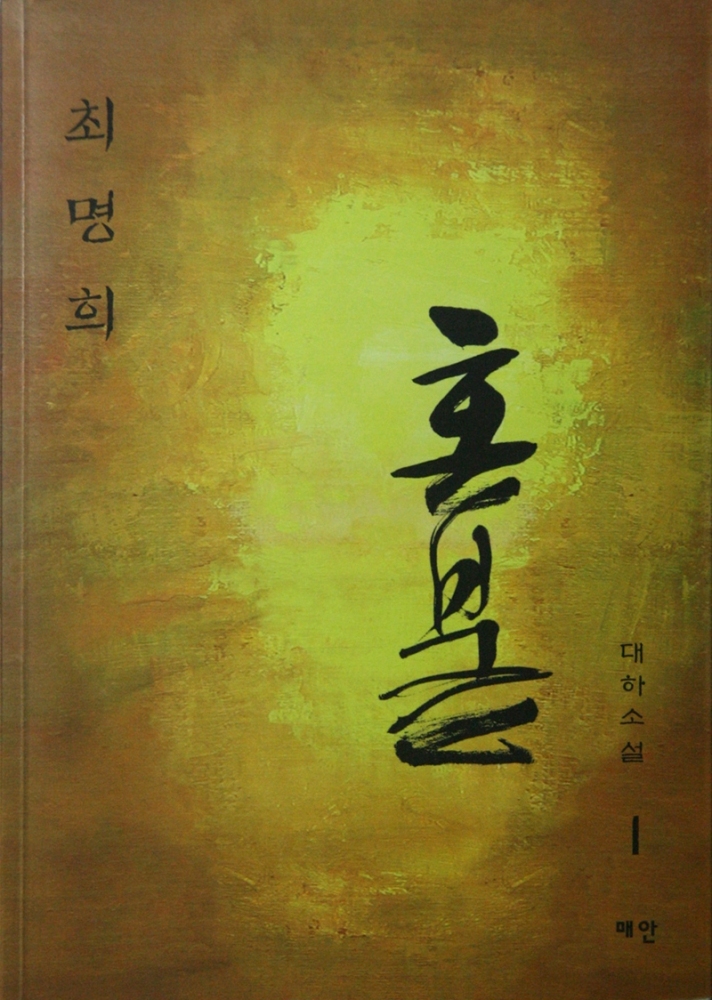

[연재] 장인우의 문학 산책 | 역설의 문학, 최명희 『혼불』 008(끝) 중국으로 쫒겨간 우리 민족의 비참했던 삶을 『혼불』을 통해 알아가면서 우리는 이제라도 지난날의 기록을 살피고, 더욱 자세히 기록하고, 규명해 가야 한다는 생각을 했습니다. 비참한 지난 우리 역사 속 민초들의 삶을 허물어질 듯, 질식할 듯 받아적기 하면서, 생각합니다. ‘우리는 후손으로서의 노릇을 제대로 하고 있는가?’ 스스로 질문 앞에 부끄러움을 느끼며, 부서방을 따라가 봅니다. 책 5부 10권의 15번 유랑민을 참고하시면 감사하겠습니다.

그런데 말입니다. 참, ‘그런 세상도 있었더라’며 부서방이 울며 말합니다. 이튿날 길을 떠나면서 새끼 묻힌 흙이라도 한 번 더 만져보고 가겠다고 찾아간 그곳에서 아악, 애기 무덤에 묻어준 보따리를 밤새 누군가 파가버렸고, 새 옷이랑 포대기며 귀마개까지, 신발까지 싹 다 훔쳐가 버렸답니다.

그런데 말입니다. 참, ‘그런 세상도 있었더라’며 부서방이 울며 말합니다. 이튿날 길을 떠나면서 새끼 묻힌 흙이라도 한 번 더 만져보고 가겠다고 찾아간 그곳에서 아악, 애기 무덤에 묻어준 보따리를 밤새 누군가 파가버렸고, 새 옷이랑 포대기며 귀마개까지, 신발까지 싹 다 훔쳐가 버렸답니다.

양판식은 만척에서 지정해 준 염전지 황무지에 토막집을 짓고, 바람도 제대로 못 막아 추위에 떨면서, 만척에서 꾸어 주는 썩은 좁쌀에 반찬도 없이 맨소금을 먹으며 살고 있었다고 합니다. ‘설마, 정말 그랬을까?’ 묻지 않을 수 없는 일입니다. 어찌 되었든, 양판식은 부서방네 일가솔을 입을 딱 벌리며 맞이했는데, 놀라움과 반가움, 어이없음이 뒤범벅 된 표정으로 엄동설한에 짚불조차 못 때고, 차디찬 마루 판대기에다 건초 한 닢 깐 것 같은 토막집으로 데리고 들어갔다고 합니다.

사람과사회™

2019 여름·가을 제3권 제2·3호 통권 제10·11호

ISSN 2635-876X 92·93

연재 / 장인우의 문학 산책 / 역설의 문학, 최명희 『혼불』 008

사람과사회™는 한국 고전을 중심으로 글을 쓰는 장인우 선생의 글을 연재합니다. 장 선생은 ‘장인우의 고전 읽기’ 등 고전문학을 뼈대로 삼아 글을 쓰고 있습니다. 장 선생 연재는 ‘장인우의 문학 산책’으로 진행합니다. 아울러 장인우 선생의 연재는 이번 호를 끝으로 마칩니다.

-사람과사회™ thepeopleciety@gmail.com

부서방이 만난 사람, 양판식

장인우 독서논술 지도사 inwojjang@hanmail.net

| 중국으로 쫒겨 간 우리 민족의 비참했던 삶을 『혼불』을 통해 알아가면서 우리는 이제라도 지난날의 기록을 살피고, 더욱 자세히 기록하고, 규명해 가야 한다는 생각을 했습니다. 비참한 지난 우리 역사 속 민초들의 삶을 허물어질 듯, 질식할 듯 받아적기 하면서, 생각합니다. ‘우리는 후손으로서의 노릇을 제대로 하고 있는가?’ 스스로 질문 앞에 부끄러움을 느끼며, 부서방을 따라가 봅니다. 책 5부 10권의 15번 유랑민을 참고하시면 감사하겠습니다. -필자 주(註) |

1

아리랑 아리랑 아라리요 / 아리랑 고개로 넘어간다 / 나를 버리고 가시는 님은 / 십 리도 못가서 발병 난다 // 아리랑 아리랑 아라리요 / 아리랑 고개로 넘어간다 / 청천 하늘엔 잔별도 많고 / 이내 가슴엔 희망도 많다 // 아리랑 아리랑 아라리요 / 아리랑 고개로 넘어간다 / 저기 저 산이 백두산이라지 / 동지 섣달에도 꽃만 핀다

2

아, 조국이여, 민족이여, 산천이여, 산하여, 어찌 하시렵니까? 흰옷 입은 저 사람들을 어찌 하시렵니까?

남원 땅 매안을 떠나 만주가 어디라고 봉천역 서탑거리까지 용케도 들어 선 부서방. 그가 꿈결같이 새서방님 강모를 만났다. 희끗희끗 눈발 날리는 황량한 하늘 아래 서글픔을 느끼며 전라도 사투리에 고향을 그리는 강모의 가슴에 연민으로 부서져 내리던 그 거러지가, “아이고오, 서방니임. 서방님 아니싱교잉?”라며 찰지게 낯익은 전라도 가락의 남원말로 털퍽, 무릎을 꿇고 엎드렸을 때 표랑민 부서방에게 행운이, 정말 큰 복이 터졌다고 박수를 치며 좋아라 했다. ‘제발 강모, 강태 종형제 품으로 들어가 어떻게든 부비며 살아가라. 꼭 그렇게만 되어다오.’ 빌어주던 그네의 마음처럼 강모가 있는 제일면점 김씨네로 가게 된 것은 함박웃음 터지는 기쁨이었다.

어디 그 뿐이랴. 전주고보 역사 선생으로 빼앗긴 나라, 식민지 조국에서 어린 학생들에게 영광스러웠던 빛나던 역사를 일깨우며 ‘나는 누구인가’, ‘나의 뿌리는 무엇인가’를 더듬어 찾게 하고, 반드시 되찾아야 한다고 가슴 속으로 절절히 파고들던 심진학 선생까지 만나게 되었으니 부서방 표랑민으로서는 다시 태어난다 해도 언감생심 꿈조차 꿀 수 없는 일이었다. 거기에 더하여 강모, 강태 종형제의 스승이라니. 텁석, 자리에 꿇어 엎드리는 부서방을 “아, 이게 웬일이십니까? 사람 놀라게”라며 두 손으로 잡아 일으켜주는 것이라니, ‘부서방 인생에 이런 날도 있겠는가’ 싶은 마음은 눈물 사이로 웃음을 꽃피게 했다.

그러나 억압과 차별, 냉대를 죄 없이 타고 나와 죄가 되어 한 평생을 살다가고 말 부서방네 같은 사람들에게 행운은, 복은 나비의 날갯짓보다 허망한 것이리라. ‘천 원짜리 행복을 얻고 이천 원, 삼천 원을 이자로 치렀네.’ 지난날의 척박했던 삶의 자리를 되짚어보며 한숨짓는 그네는 지금, ‘호사스럽다. 분에 넘치는 너의 호사는 되려 욕이 되지 않겠는가.’ 꾸짖는다.

심진학, 선생은 들은 바 있고, 보아온 바 있어 짐작은 되지만 정확히 안다 말할 수 없는 수많은 부서방들의 삶을 묻는다. 역사 선생으로서 기록자의 정신으로 묻는다. 고백, 충격적인 고백, 그것을 듣고, 그것을 전하기까지 그네는 도망치다 붙잡히고 도망치다 붙잡히고, 망설이다 뒷걸음치다, 끄덩이 잡히는 심정으로 그 고백을 전한다.

부서방은 강모가 “그래, 중국에는 누구 아는 사람이 있어서 왔던가?”라고 묻는 말에 두 손으로 싸쥐고만 있던 찻잔을 들어 홀짝 한 모금 마시고는, “서방님, 왜, 고리배미 있잖응교잉?”라며 양판식 이야기를 시작했다.

3

부서방네가 천신만고 끝에 찾아간 양판식이 간 곳은 만주 ‘영구’라는 곳이었습니다. 그곳은 일본의 만척(滿拓), 1936년 일본 총독부가 만주 동북지방을 소리 없이 지배해 식민지를 만들고자 하여 만든 회사인 만선척식주식회사(滿鮮拓植株式會社)에서 중국을 침략하는 데 필요한 식량 생산 기지로 만들기 위해 조선 이민들을 남만주 요녕성과 북만주 흑룡강성, 동만주 길림성으로 대량 이주시켜 식민지 백성이 된 이들을 어용한 영토 확장을 꾀하고, 조선 땅에는 ‘백만 호 이주 계획’을 세워 일본의 이민들을 대대적으로 이주시켜 조선을 제2의 일본으로 만들겠다는 정책을 펼친 야망의 도시였습니다.

이 정책으로 인해 땅이 없는 조선의 농민들은 계획적으로 몰아대, 조선 내지에서 중국의 동북지방으로 강제 이주시켰습니다. 그리고 조선 땅에는 일본의 이민들을 대대적으로 이주시켜 제2의 일본으로 만들겠다는 야심을 펼쳐나갔습니다. 1937년부터 1940년까지 이렇게 동북땅에 끌려온 조선 농민은 근 십만 명에 육박했다고 합니다.

부서방이 요하를 건너 조선인 농장을 찾아 하염없이 걷고 해매이던 중 흰옷 입은 노인을 만나 물어 찾아간 양판식이의 집은 영흥촌이었습니다. 북지사변이 일어나면서 만척에서 급작스럽게 세운 것이기 때문에 농민들의 생활은 말이 아니었다고 합니다. 그곳은 경상도 일대에서 강제 이주시킨 사람들이 대부분이었고, 전라도 농민들은 밥에 뉘 섞인 것처럼 드물었다고 합니다. 농민들은 염전지로 바닷물이 들던 곳에 농사를 지을 때마다 요하의 강물을 끌어다가 논바닥을 몇 번씩이나 씻어낸 다음 볍씨를 뿌렸다고 합니다. 자신의 땅일 수 없고, 거두어들인 알곡 하나도 온전히 자신들의 것일 수 없는 허드레 같은 일상의 반복이 흰옷 입은 사람들에게 얼마나 큰 고통이었을까. 말하지 않아도 알 수 있을 것입니다.

양판식은 만척에서 지정해 준 염전지 황무지에 토막집을 짓고, 바람도 제대로 못 막아 추위에 떨면서, 만척에서 꾸어 주는 썩은 좁쌀에 반찬도 없이 맨소금을 먹으며 살고 있었다고 합니다. ‘설마, 정말 그랬을까?’ 묻지 않을 수 없는 일입니다. 어찌 되었든, 양판식은 부서방네 일가솔을 입을 딱 벌리며 맞이했는데, 놀라움과 반가움, 어이없음이 뒤범벅 된 표정으로 엄동설한에 짚불조차 못 때고, 차디찬 마루 판대기에다 건초 한 닢 깐 것 같은 토막집으로 데리고 들어갔다고 합니다.

만주로 가기만 하면 땅도 넓고 인심도 좋아서 부지런히 일만 하면 얼마든지 잘 살 수 있는데 좁아터진 조선땅에서 배곯으며 사느냐고, 아무 걱정 말고 이민을 가기만 하면 만척에서 다 책임진다는 사탕발림에 꾀여 왔지만, 개 돼야지만도 못한 꼬라지로 살고 있고, 헌 삿갓에 홑잠방이 바람으로 썩어빠진 좁쌀과 곰팡이 슨 강냉이를, 그나마도 배불리 못 먹고 죽이나 쒀 먹고 산다고 가슴을 쳤다고 합니다. 참으로 답답한 일이지만 여기까지도 이해해 볼만 합니다.

도망은 치지 못할까? 어차피 남부여대로 몰려온 인생들이니 어두운 밤을 타고서라도 남몰래 떠나볼 수도 있었으련만. 그런 사람 없었겠는가. 숱하게 많은 사람들이 병들어 죽고, 매 맞아 죽고, 도망가다 잡혀서 죽고, 죽고 나면 그만이라는 말을 숨소리 죽여 가며 하는 양은 그것마저도 살아서는 하기 힘든 것인 듯 했습니다. 그것도 집이라고, 토막집 바람벽에 빚 명세서를 붙여 놓고 신주단지 모시듯이 바라보며 이사를 가고 싶으면 만척에 진 빚을 몽땅 갚고 떠나야 한다고, 붙들어 매어 놓고 도망치다 붙잡히면 피가 튀도록 맞아 결국 죽는 사람도 부지기수라고 말합니다.

그래도, 그래도 우리네 흰옷 입은 사람들은 청천 하늘에 뜬 잔별처럼 가슴엔 희망도 많아, 갓난아기가 있어 도망치진 못하리라는 생각에 감시가 소홀한 틈을 타 부서방네에 기대어 도망을 결행했습니다. 쥐도 새도 모르게 용케 벗어났습니다. 간이 새까맣게 탔지만 용케도 벗어났다 싶었겠지요. 설상가상, 이 말을 세상에 만들어 낸 사람은 누구였을까요?

산후조리라는 말조차 호사의 극치가 될 양판식 처는 덜컥 길바닥에서 병이 나서 미처 손을 써 볼 틈도 없이 죽어버리고, 태어난 지 두어 달밖에 안 되는 핏덩이 갓난쟁이만 남겨두고 눈을 감고 말았습니다. 하도 기가 막혀 눈물도 안 나오는데, 그래도 묻어는 주어야지. 울어도 소용없는 일이고. 어찌어찌 삽을 하나 빌려 만주 얼어붙은 땅, 이름조차 알 수 없는 땅에 묻어두고 돌아서는데, 어미 잃은 갓난아이가 아비 등판에서 구토 설사를 해대더니만 그냥 힘없이 늘어져 죽고 말았습니다. 양판식이는 실성을 해서 눈이 빨갛고, 아이들은 겁이 나 부들부들 떨기만 하는데, 정처도 없고 정신도 없는 걸음, 아이를 묻어야 했습니다.

어떻게 하겠습니다. 호랭이 어금니보다도 귀한 돈, 목숨보다 귀한 돈을 쪼개어 장터에서 아이의 새 옷과 포대기, 그리고 귀마개며 신발 일습을 샀습니다. 마을을 에돌아 후미진 야산 기슭에 문둥이들처럼 웅크리고 앉아 새 옷을 입히고, 아이가 입던 옷가지는 보따리에 싸서 함께 묻어 주었습니다. 그러면서 “내가 언제 살어서 여그에 와 볼 거나. 아매, 못 오겄지맹. 와도 어디가 어딘지 몰라 못 찾겄지맹…….”이라고 말하면서 목 놓아 우는데 마누라 죽었을 때보다 섧게 울었답니다. 부서방도 울고……. 누구라고 울지 않았겠습니까? 하늘에 떠 있는 잔별들이라도 눈물 흘리지 않았겠습니까?

그런데 말입니다. 참, ‘그런 세상도 있었더라’며 부서방이 울며 말합니다. 이튿날 길을 떠나면서 새끼 묻힌 흙이라도 한 번 더 만져보고 가겠다고 찾아간 그곳에서 아악, 애기 무덤에 묻어준 보따리를 밤새 누군가 파가버렸고, 새 옷이랑 포대기며 귀마개까지, 신발까지 싹 다 훔쳐가 버렸답니다.

그런 세상을 심진학 선생 앞에서 눈물을 흘리며 말하는 부서방의 말을 그네는 차마 다 받아 적지 못했다. 우리네 흰옷 입은 사람들을 어찌 해야 할까요.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.