“언어, 목적 분명해야 잘 한다”

"읽기는 모든 언어 및 학습 전반에 해당되는, 마태복음에서 따온 ‘마태효과’(Matthew Effect)가 중요하다. 잘 읽는 사람이 더 잘 읽게 되고, 못 읽는 사람은 더 못 읽게 되는 효과를 가리킨다. 실제 못 읽는 이가 더 못 읽게 되는 건 아니지만, 잘 읽는 이가 점점 더 잘 읽게 되면서 둘 사이의 간격 차이는 도저히 메울 수 없을 정도로 커지면, 못 읽는 사람 입장에서는 점점 더 못 읽게 되는 것과 진배없다."

영국문화원은 워크숍에서 앞으로 200년 동안 영어는 죽지 않을 것으로 예상했다. 설령 다른 대체 언어가 나온다고 해도 영어는 (지위를 잃더라도) 200년을 유지할 수 있을 것으로 전망했다. 쉽게 말하면, 200년 동안 영국은 영어를 팔아먹을 수 있다는 이야기를 한 셈이다. 사진=박주영

영국문화원은 워크숍에서 앞으로 200년 동안 영어는 죽지 않을 것으로 예상했다. 설령 다른 대체 언어가 나온다고 해도 영어는 (지위를 잃더라도) 200년을 유지할 수 있을 것으로 전망했다. 쉽게 말하면, 200년 동안 영국은 영어를 팔아먹을 수 있다는 이야기를 한 셈이다. 사진=박주영

영어를 왜 하느냐가 가장 중요한 것 같다. 영어를 한다면 목적성이 무엇인지 알아야 한다. 목적성을 알아야 공부하는 방법도 나온다. 한국은 첫 단추가 잘못 끼워져 있는데, 시험영어 중심으로 공부하기 때문이다. 문법 위주로 하는 경향이 많은데, 그렇다고 문법을 잘 하는 것도 아니다. 그런 방식은 영어에 대한 지식을 갖는 것이다. 하지만 영어를 하는 것과 지식은 별개다. 우리가 하는 것은 영어 지식을 쌓는 것이다. 다른 말로는 이렇게 설명한다. 두 영어 단어, ‘use’(사용)와 ‘usage’(용법)가 있다고 할 때 ‘Usage’만 배운다고 말한다. ‘usage’는 법칙을 배우는 것, 지식만 쌓는 것이다. 반면 ‘use’는 실제로 (영어를) 하는 것이다. 시험영어는 평가 때문에 ‘usage’만 계속 묻는다. 그래서 그 결과로 영어를 제대로 하지 못하는 사람이 나온다. 물론 영어와 한국어의 거리가 멀어 힘들 수도 있다. 사진=박주영

박주영 인천대학교 교수

“목적 분명해야 언어 잘 한다”

사람과사회™ 2017겨울·2018봄 제2권 제1호 제4·5호

영어는 일상에서 흔하게 접한다. 보통 초등학교부터 시작해 대학 졸업할 때까지, 사회에 나와서도 배운다. 이 시간은 대략 20년에 이른다. 하지만 ‘영어를 잘 한다’는 사람은 드물다. 20년 세월이 무색할 지경이다. 2014년부터는 유치원에서도 영어를 가르치기 시작했다.

Joyce Park. 박주영 인천대학교 교양영어 교수 이름이다. 2018년 1월 17일 박주영 교수를 서울 동대문구에 있는 카페 ‘The MELLOW’(장한로10길 15, 장안동 437-6, 02-2214-2185)에서 만났다. 박 교수를 만나 영어, 보다 넓은 뜻에서 언어와 언어를 배우는 것에 대한 이야기를 나누고 싶었다.

‘언어를 배우는 것’과 ‘배운다는 것의 의미’를 묻고 싶었다. 개인적으로는, 영어를 비롯해 외국어를 잘 하지 못하는 처지여서, 언어를 배우는 방법(?)을 들으면 좋겠다는 생각, 그리고 이야기를 나누면 뭔가 도움을 얻을 수 있겠다는 기대도 빼놓을 수 없는 이유 중 하나다.

박 교수와 나눈 이야기를 정리하면 몇 가지로 간추릴 수 있다. △영국문화원과 ‘영어의 미래’(영어로 무엇을 할 수 있는가) △언어와 사회의 관계 △언어와 유연한 생각의 중요성 △읽기와 반복 △인시덴탈(Incidental) 학습 △언어로 무엇을 할 것인가 △목적성과 지식의 깊이 등이다.

여하튼 인터뷰는 ‘참을 수 없는 언어의 어려움’을 풀 수 있는 방법을 찾으려 했던 대화의 시간이었다. ‘언어를 배운다는 것의 의미’와 ‘언어를 배우는 방법’을 이야기로 나눴다. 하지만, 언어 교육과 언어 습득은 쉽지 않은 주제이고, 특히 학습 방법은 추상적인 성격이 강해 이야기만으로 명료한 해법을 찾는 것은 상당히 어려운 일이었다.

이 생각에 이르자 ‘독자에게 인터뷰가 실질적인 도움을 줄 수 있도록 하려면 어떤 내용을 어떻게 담아 전달해야 할까’, 하는 걱정이 떠오르기도 했다. 그래서 이번 인터뷰는 학습법보다는 학습을 하는 의미와 언어를 배우는 자세, 목적, 의지, 방향 등을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다면 좋겠다는 생각으로 정리했다.

김종영 기자 weeklypeople@gmail.com

“영어를 하는 것과 지식은 별개다”

▲오랜만에 뵙는다. 오늘은 언어와 영어 교육을 중심으로 이야기를 나누고 싶다.

우선 영어를 왜 하느냐가 가장 중요한 것 같다. 영어를 한다면 목적성이 무엇인지 알아야 한다. 목적성을 알아야 공부하는 방법도 나온다. 한국은 첫 단추가 잘못 끼워져 있는데, 시험영어 중심으로 공부하기 때문이다. 문법 위주로 하는 경향이 많은데, 그렇다고 문법을 잘 하는 것도 아니다. 그런 방식은 영어에 대한 지식을 갖는 것이다. 하지만 영어를 하는 것과 지식은 별개다. 우리가 하는 것은 영어 지식을 쌓는 것이다.

다른 말로는 이렇게 설명한다. 두 영어 단어, ‘use’(사용)와 ‘usage’(용법)가 있다고 할 때 ‘Usage’만 배운다고 말한다. ‘usage’는 법칙을 배우는 것, 지식만 쌓는 것이다. 반면 ‘use’는 실제로 (영어를) 하는 것이다. 시험영어는 평가 때문에 ‘usage’만 계속 묻는다. 그래서 그 결과로 영어를 제대로 하지 못하는 사람이 나온다. 물론 영어와 한국어의 거리가 멀어 힘들 수도 있다.

▲언어 사이의 거리는 어떤 의미인가?

어족(語族)이다. 미국 국무부 산하 외교관 양성 기관인 ‘Foreign Service Institute’에 따르면, 한국어는 아랍어, 만다린(官话) 중국어, 일본어와 더불어 영어권 화자에게 가장 배우기 어려운 언어로 꼽혔다. 영어권 화자에게 한국어가 가장 배우기 힘든 언어 중 하나라는 것은 그만큼 언어 간 거리가 멀다는 뜻이다.

태생적으로 배우기 어려운 언어인 데다 학습법도 첫 단추도 잘못 키워서 배우고 있다. 두 가지가 합쳐지니까 시간과 에너지, 돈을 투자하는데, 투자한 것에 비하면 영어를 가장 못하는 나라다. 일본인이 우리보다 영어를 못한다고 말하지만, 우리처럼 많이 투자하지는 않는다. 일본인은 업무에 필요한 게 아니면 영어를 배우지 말라고 나온다. 한국인만큼 투자하지 않는다. 한국인은 정말 많이 투자하는데 투자한 만큼 결과가 안 나오는 게 한국이고 한국인이다.

“Learn a Language, Learn a English!”

“중국은 영어를 문화 아닌 수단으로 생각”

▲첫 단추 이야기를 했는데, 이는 ‘시험 영어, 성적 영어, 지식 영어’라고 할 수 있겠는데, 그럼 어떻게 해야 하나?

유럽에 가서 보면, 유럽인은 언어를 여러 개 한다. 차이는 무엇일까. 우선 언어를 배우는 목적이 다르다. 우리는 영어 성적이나 무역을 해야 한다는 생각 때문에 배운다. 중국인은 오로지 무역, 비즈니스를 위해 배운다. 중국의 사정은 우리와 다르다. 한국은 영문학이 먼저 들어와서 영미권 문화를 퍼뜨리다가 영어를 배워야 한다는 생각이 늘면서 언어를 배우는 모양새다. 하지만 중국은 영미권 문화가 들어오는 것을 싫어한다. 그래서 통상을 위한 영어, 즉, 문학이나 문화를 빼고 말하고 쓰는 기술(skill) 위주로 배운다. 문화는 차라리 한국을 통해 들어오는 것을 더 좋게 생각한다.

이 때문에 중국에는 영문학과가 거의 없다. 언어, 즉 영어를 가르치지만 철저하게 수단으로만 배우는 개념이다. (언어와 문화를 따로 떼어놓는 것인데) 한국은 처음부터 영문학으로 먼저 들어왔고 미국 문화 영향을 많이 받으면서 영문학으로 접근하게 됐다. 또 일제 강점기 때에 영어 교육 방법이 잘못 들어온 것도 있는 등 복합적이다.

지금은 비즈니스를 위한 수단, IT 부문을 위한 수단으로 영어가 필요하고 영어를 써야 하는데, 우리는 필요한 만큼 효과(Performance)를 내지 못하고 있다. 유럽은, 볼로냐의정서(Bologna Process)라는 게 있다. 유럽연합(EU) 국가가 모여 만든 것인데, 두 가지 언어 원칙이 있다. M+1, M+2다. M은 모국어(Mother Tongue)를 말한다. 모든 EU 시민은 모국어와 한 가지 언어를 더 해야 한다는 것이다. 이게 M+1이다. M+2는 EU에서 국경을 자유롭게 오가면서 살고 싶다면 M+2, 즉 모국어 외에 두 언어를 하라고 말한다. 본인 나라에서만 살지 않고 국경을 넘나들면서 유럽을 무대로 살고 싶다면 M+2를 하라는 것이다.

“EU는 블로냐의정서 따라 언어 배운다”

▲볼로냐의정서가 있어서 EU는 2개 국어, 3개 국어 이상을 할 수 있는 시스템을 갖추고 있는 셈이다. ‘유럽연합’을 ‘영어연합(English Union)’이라 말해도 좋겠다.

맞다. 할 수밖에 없는 것도 있지만, 영국을 제외하면, 대부분의 국가가 M+1에서 영어를 선택한다. 영어가 아닌 나라가 없을 정도다. 하지만 영국이 브렉시트(Brexit)를 한다고 해서 바뀔 수도 있을지, 어떻게 될지 잘 모르겠다. 어쨌든, 영국을 제외하면, 유럽 연합 회원국들의 M+1과 M+2는 영어라고 생각하면 된다.

유럽의 젊은이들을 보면 정말 부러운 게 있다. 어릴 때부터 자전거를 타고 국경을 넘나들며 언어를 배우고 문화를 익힌다. 같은 어족에 속하는 언어라 배우기도 쉽지만, 어려서부터 자연스럽게 섞여서 생활할 수 있는 환경 때문에 다른 문화에 대해 많이 열려 있다. 그만큼 다른 문화에 대한 수용성이 뛰어나고 열린 마음을 갖고 있는 점이 가장 부러웠다. 유럽 아이들은 이런 식으로 언어를 배운다. 문법을 잘 모를 수는 있다. 하지만 ‘use’(언어를 하는 것)는 엄청 뛰어나다. 언어를 힘들게 배워야 한다는 압박이 거의 없다.

유럽은 남유럽이 영어를 못하는 경향이 있고 북유럽으로 갈수록 잘 하는 편이다. 언어를 가장 잘 하는 나라는 네덜란드다. 대학 졸업할 즈음이면 서너 다섯 개 언어를 할 정도다. 영국은 외국어를 제일 못하는 나라인데, 영어를 사용하는 국가가 많으니 배울 필요가 없어서 그렇다. 이탈리아와 스페인도 못하는 편에 속한다. 네덜란드는 정부 차원에서 정책적으로 추진하는 것 같다. 땅이 좁고 중계무역을 해야 하는 특성이 있어 언어에 민감한 것 같다.

▲언어는 지식도 필요하다. 한국어를 잘 한다고 해도 특정 분야, 이를 테면, 법이나 의학, 공학은 전문 지식이 없으면 이야기를 잘 할 수가 없기 때문이다. 그런데, 유럽의 언어 생활을 보면 문화와 언어가 밀접한 관계를 갖고 있다고 생각할 수 있는데, 사고방식 등 언어에 따라 의식도 달라질 수 있다. 그리고 정확하게 사용하게 쓰는 것도 중요한 의미가 있다고 본다. 이런 면에서 언어와 의식의 관계도 생각해볼 수 있을 것 같다.

한국어에서 개념어가 순수 한국어인 경우는 많지 않다. 학문이나 전문어는 대부분 한자어(Sino-Korean)이다. 철학이나 과학도 대부분 외국에서 온 언어를 사용한다. 현재 우리가 쓰고 있는 한자 개념어 중 75%는 일본에서 들어온 것이다. 중국이 아니다. 중국도 개념어 중 50% 이상은 일본에서 만든 한자어를 쓰고 있다.

“개념어 75%는 중국 아닌 일본에서 들어온 것”

▲잘 몰랐던 내용이다. 또 의외의 사실이다.

이 사실은, 책을 보면 나오는데, 일본에 난학(蘭學)이라는 학문이 있다. 메이지유신 이후로 번역청(飜譯廳)을 만들어 서구에서 들어오는 새 문물을 번역했다. 동양 3국 중 서양 문물을 가장 먼저 받아들인 나라가 일본이다. 그래서 서양 문물을 부르는 개념어를 일본 사람이 처음으로 바꿨다. 일본 한자를 쓰게 되면서 75%의 개념어가 일본에서 오게 됐다. 중국은 잘 모르겠지만, 난학을 다룬 어떤 책에서 한국은 75%라고 밝힌 내용을 읽었다.

놀라운 일이다. 번역청을 설립해야 한다는 말이 있는데, 이 말이 맞는 게, 주체적인 번역 작업이 없었기 때문에 (사실상) 우리가 일본에 정신적으로 종속되어 있다는 점을 고려하면 타당한 주장이다. 20세기 초기까지만 해도 한국어에는 ‘애정(愛情)’이나 ‘연애(戀愛)’의 뜻으로 쓴 ‘사랑’은 없었다. ‘자유연애’라는 것도 신문화였다. 여하튼 ‘연애’는 일본이 ‘로맨스’를 번역하면서 만든 말이고, 한국에 들어와서 ‘연애’가 됐다. 이전에는 ‘연애’라는 낱말이 한국과 한국어에는 없었다. 굉장히 많은 개념어를 일본에 빚지고 있는 게 맞다.

| 낱말 ‘사랑, 사랑하다’ 순우리말 ‘사랑’은 ‘생각하다’, ‘사랑하다’와 연결하는 경우가 많다. 이는 『용비어천가』에서 ‘ㅅ+아래아(·)+랑’을 ‘생각하다’의 뜻으로 사용하고 있는 점, 『훈몽자회』에서 ‘사(思)’의 발음을 ‘ㅅ+아래아(·)’로 한다고 나와 있어 ‘사량(思量)’이 ‘사랑’으로 변했다는 설명도 있다. |

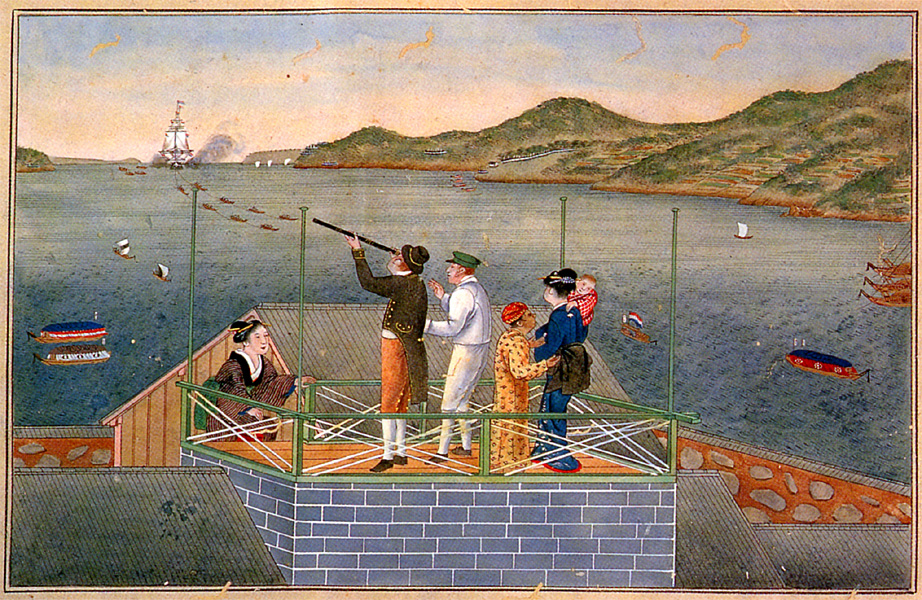

| 난학(蘭學) 일본어로 ‘란가쿠(Rangaku)’라고 부르는 난학(蘭學)은 에도시대에 네덜란드를 통해 들어온 유럽의 학문, 기술, 문화 등을 통칭해서 이르는 말이다. 쇄국 이전에는 나가사키를 통해 들어온 서양 학문은 남만학(南蠻學) 또는 만학(蠻學)이라고 불렀다. 막부 말기 네덜란드를 제외한 서양 국가 학문은 양학(洋學)이라 해서 난학과 구별했다. 하지만 넓은 의미에서 난학, 만학, 양학을 통틀어 양학이라고 부른다는 설명(박경희, 『연표와 사진으로 보는 일본사』, 일빛출판사, 1998)도 있다. 에도 막부는 원래 서양과 교류하는 것을 금지했지만, 네덜란드만은 일본과 교류했다. 네덜란드 상인들은 장사를 목적으로 일본과 교류했기 때문에 막부에서 금지한 기리시탄(キリシタン), 즉 기독교 선교를 하지 않았고 서양 문화를 이해하는 통로라는 가치가 있었다. 에도 막부는 다른 서양 나라와 달리 네덜란드는 나가사키를 통한 교역을 허락했다. 또 쇼군 도쿠가와 요시무네가 새로운 정보 통로인 양서 수입 금지를 완화해 아오키 곤요, 노로 겐죠에게 네덜란드어를 배우도록 명한 이후로 서양학문 연구가 활발하게 되었다. 에도 시대 후기로 갈수록 난학에 심취한 시마즈 시게히데 등의 다이묘가 생겨 그들의 지원을 받기도 했다. 이후 스기타 겐파쿠, 마에노 료타쿠 등이 네덜란드 의학서인 『타펠 아나토미아』를 번역해 이를 바탕으로 해부학 책인 『해체신서』(解體新書, 解体新書, かいたいしんしょ)를 내기도 했다. 일본 근대화의 출발점이 된 번역서인 『난학사시』(蘭学事始), 네덜란드 및 유럽 의학서인 『난방의학』(蘭方医学)도 있다. 일본은 번역서 발간 이후 의학뿐만 아니라 과학, 수학, 천문학 등 여러 학문에 관심이 늘어났다. 자료=위키백과 |

| 난학과 함께 보는 사진

“Dutch personnel and Japanese women” 네덜란드 배가 들어오는 풍경을 보고 있는 사람들 모습. 영어 표현으로는 ‘Dutch personnel and Japanese women watching an incoming towed Dutch sailing ship at Dejima by Kawahara Keiga’으로 돼 있다.

|

난학(蘭學)을 다룬 책

난학의 세계사

-중화적 세계를 넘어 일본이 유럽과 열대에서 접속하다(양장)

이종찬 저 | 알마 | 2014년 02월일본 난학의 개척자, 스기타 겐파쿠

이종각 저 | 서해문집 | 2013년 10월津波避難學 命が助かる行動の原則と地域で

淸水 宣明 저 | すぴか書房 | 2016년 03월해체신서

스기타 겐파쿠 저 / 김성수 역 | 한길사 | 2014년 09월 20일

▲일본과 개념어의 비중을 이야기했는데, 영어는 사용 빈도에서 최고로 봐야 하지 않나?

영어가 아주, 가장 중요한 이유는 전 세계 과학 기술 분야 논문의 95%가 영어로 되어 있기 때문이다. 비즈니스는 70%대다. 비즈니스에서는 영어가 차지하는 비중이 오히려 적다. 현재에서는, 문명의 견인차 역할을 하는 게 과학 기술 분야다. 그래서 여기서 뒤떨어지면 나라가 제대로 발전하지 못한다는 말도 가능하다. 최첨단 기술을 알려고 한다면, 영어를 제대로 해야 한다. 영어를 제대로 하지 못하면 제대로 따라가기 어렵다.

“영어는 200년 동안 죽지 않을 것”

▲인터넷으로 검색할 때도 영어를 잘 하는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이는 상당한 것 같다.

인터넷 검색을 할 때 영어를 잘 하면 정보를 접할 수 있는 폭에 차이가 나는데, 이는 대체로 일반인의 체감하는 차이다. 2011년에 영국문화원에서 「영어의 미래」(Future of English)라는 워크숍을 했다. 영국은 영어가 소위 ‘밥줄’이라서 ‘영어라는 사업’에 대한 의존도가 미국보다 더 심하다. 이들은 영어를 팔아서 먹고 사는 사람들이라 영어에 대해 이런 연구를 했다. ‘영어를 얼마나 팔 수 있을까’의 문제는 그들에게 굉장히 중대한 과제다.

라틴어(Lingua Latīna)는 죽은 언어임에도 불구하고 지금도 쓰고 있다. 완전히 죽지 않았다. 영어 개념어의 많은 부분을 차지하고 있기 때문이다. 로마가 멸망한 지 벌써 1000년이 지났다. 그런데도 라틴어는 아무도 말하지 않는 언어지만 아직 살아 있다.

현재 영어의 지위를 대체할 수 있는 언어는 없다. 중국어는 가장 많은 사람이 하는 언어다. 하지만 가장 많은 사람이 하는 언어가 중요한 게 아니라 가장 귀중한 정보가 어떤 언어로 돼 있느냐를 따져야 한다. 가장 중요한 정보는 거의 영어로 돼 있다. 특히 비즈니스 통상의 75%, 여기에 IT 학술 저널의 95% 이상이 영어로 돼 있다. 그러니 중국어가 영어의 이 같은 지위를 대체하지 못한다.

영국문화원은 워크숍에서 앞으로 200년 동안 영어는 죽지 않을 것으로 예상했다. 설령 다른 대체 언어가 나온다고 해도 영어는 (지위를 잃더라도) 200년을 유지할 수 있을 것으로 전망했다. 쉽게 말하면, 200년 동안 영국은 영어를 팔아먹을 수 있다는 이야기를 한 셈이다.

▲영국이나 미국이 영어로 얻을 수 있고 할 수 있는 것은 무엇이고 어느 정도인가?

엄청난 것을 얻을 수 있다. 현재 영어교육법에서 가장 대세인, 아직도 대세인 영어교수법은 Communicative Language Teaching(CLT)’이라 부르는 ‘의사소통교수법’이다. 이 교수법은 1980년대 후반에 만들어졌다. 언어학 혹은 영어 교육을 보면 ‘use’의 흐름을 중시하는 게 영국의 흐름이고, ‘usage’를 강조하는 영어 교육의 전통은 미국이다. 즉, 미국 구조주의 언어학이 usage를 중시하는 흐름이다. 변형생성문법(變形生成文法, Generative grammar)이라 해서 N. 촘스키(Noam Chomsky)까지 내려가는 계통이 미국에 있다. 하지만 이쪽은 힘을 잃었다.

그런데 영국은 ‘Situational English’(상황주의 영어)라는 전통이 있다. 이 전통 안에서 방금 말한 CLT, 즉 의사소통교수법이 나왔다. 이 교수법이 어떤 현상을 만들었을까. 언제부터 한국에 원어민 교사가 들어와 영어를 가르쳤을까를 생각하면 실마리를 찾을 수 있다.

의사소통교수법(CLT) 내용을 보면 상당히 민주주의 가치에 기반을 두고 있다. 교사의 역할이 학습 촉진자(facilitator)로서 교실을 지배하지 않고, 모든 학생이 동등하고 학생과 교사와 동등하다는 것을 전제로 깔고 들어간다. 그런데 이 교수법은 전제 조건이 있다. 진짜 영어, 정통 영어(Authetic English)를 강조하고 실제 사용하는 영어, 즉 ‘use’를 강조함으로써 ‘영어는 영어 원어민에게 배워야 한다’는 현상을 빚어냈다. 사진=박주영

“영어는 언어의 힘 보여주는 좋은 사례”

▲정확히 모르겠다. 최소한 20년 이상은 됐을 것 같다. 하지만 예전에는 무척 드물었던 것 같다. 대부분 한국인 영어 교사(강사)였다. 원어민 교사는 거의 없었다.

굉장히 드물었다. 어학원도 많지 않았다. 원어민과 이야기를 하는 것 자체가 힘들었던 때가 있었다. 의사소통교수법(CLT) 내용을 보면 상당히 민주주의 가치에 기반을 두고 있다. 교사의 역할이 facilitator(학습 촉진자)로서 교실을 지배하지 않고, 모든 학생이 동등하고 학생과 교사와 동등하다는 것을 전제로 깔고 들어간다. 그런데 이 교수법은 전제 조건이 있다. 진짜 영어, 정통 영어(Authetic English)를 강조하고 실제 사용하는 영어, 즉 use를 강조함으로써 ‘영어는 영어 원어민에게 배워야 한다’는 현상을 빚어냈다.

그 결과 이 교수법으로 인해 영어 원어민에게 전 세계에 수만, 수십만 개의 일자리가 생겼다. 무시무시하지 않은가. 어마어마한 일자리 창출이다. 영국에서 태어나 모국어인 영어만 할 수 있어도 전 세계로 가서 얼마든지 일자리를 갖게 됐다. 또 영어 교재를 만드는 산업도 엄청나다. 어학연수도 마찬가지다. 최소한 1년에 몇 만 명이 외국에 나와 영어를 가르치고 있다. 언어 하나만으로 얼마나 많은 일자리를 만든 것인가.

일례가 있다. 1989년인가 90년인가, 그 즈음인데, 네팔 정부가 영어 교육을 영국에 위탁했다. 그래서 영국에 있는 전문가가 네팔에 가서 의사소통교수법(CLT)으로 교육과정(Curriculum)을 바꿨다. 그 후속 조치로 네팔 정부가 한 일은 원어민 교사를 수입(?)하는 일이었다. 이게 영어교육 이데올로기와 이에 따른 교수법이 만들어낸 상황이다. 영어교수법의 위력은 이 정도로 크다.

▲개인이나 작은 모임인 경우는 모르겠지만, 국가 단위로 확대해 생각하면 놀랍고 엄청나고 무서운 생각까지 드는 현상이다. 조금 다르게, 그리고 심하게 표현하면 ‘언어문화’나 ‘언어권력’이라는 말도 가능할 것 같다.

맞다. 놀라운 일이고 무시무시한 일이다. (겉으로 보면) 민주적으로 보인다. 하지만 그렇지 않다. (앞에서 보는 것과 달리) 뒤에는 모두 자본주의다. 더 이상 물리적인 폭력으로 다스리지 않지만, 언어의 힘으로 영향을 끼치는 것이다. 언어 중 영어는 언어의 힘이 얼마나 대단한 것인지를 보여주는 가장 좋은 사례 중 하나다.

우리가 흔히 말하듯이, 한국의 국력이 커져야 한국어를 많이 배운다고 말하는 이가 가끔 있다. 그리고 우리가 잘 먹고 잘 살 수 있다면, 외국에 나가서 한국어를 가르치며 먹고 살 수 있다는 생각 또는 그런 종류의 이야기를 하기도 한다. 영어의 힘, 언어의 힘을 생각하면 이런 생각도 무리는 아니다.

▲한국어를 가르치는 곳, 세종학당이 있고 여기에 지원하는 사람도 많이 있는 것으로 알고 있다.

세종학당은 순수하게 언어만 가르치는 것이 중심이다. 한국학과로 가야 깊이 있는 연구가 이뤄진다.

▲언어를 배우는 방법, 그리고 적확(的確)한 표현인지 모르겠지만, ‘정확하게 쓴다(말한다)’는 것을 어떻게 이해해야 하나?

‘Accuracy’(정확함, 면밀함)를 중요하게 생각하거나 강조하는 전통, 이것은 문법번역식 교수법에서 나오는 것인데, 이미 한물 간 교수법이다. 의사소통교수법(CLT)에서는 ‘Fluency’(유창성)가 중요하다. 고급 단계로 올라갈수록 ‘Accuracy’도 당연히 따라오겠지만, 기본적으로 의사소통교수법에서는 정확함보다는 유창함을 이야기한다. 정확하게 하기보다는 유창하게 하는 것이 중요하다는 것이다.

“목적성, 언어 배우는 첫 단추다”

▲유창하게 잘 하는 것도 중요하지만 정확한 것도 중요하다고 생각한다. 언어, 예를 들어 한국어를 유창하게 하더라도 정확하게 말하지 못하는 경우도 있다. 영어를 비롯해 언어를 배울 때 적절한 단어, 적절한 표현도 중요하지 않나?

음, 그러려면 언어, 배우려는 언어에 묻어오는 문화와 문화의 가치를 이해해야 하고 사고방식을 바꿔야 하는 게 필요하다. 언어를 수단으로만 받아들이겠다면, 수단으로만 효율적으로 쓸 수는 있다. 비즈니스에서는 철저하게 수단일 수 있다. 계약서만 잘 쓰면 되기 때문이다. 그런데 그 영역을 넘어가면 제대로 할 수 없다. 언어를 수단으로만 치부하는 한 정확한, 적확한 언어를 원하는 만큼 할 수 있는 길은 없다. 이미 사고방식 자체가 막혀 있기 때문이다.

예를 들면 이런 것이다. 영어 시제를 학생에게 이야기할 때, 영어는 12개가 있는데, 한국어는 몇 개가 있느냐고 묻는다. 학자마다 차이가 있지만, ‘세 개다, 네 개다, 다섯 개다’, 이렇게 말하는 사람이 있다. 영어는 우리가 12개라고 이미 배웠다.

영어와 한국어는 왜 시제가 서로 다른가. 이는 시간을 보는 관점이 다르기 때문이다. 시간을 보는 관점을 이해해야 영어 시제를 제대로 이해할 수 있다. 우리에게 없는 언어 영역은 생각하지 않고 있던 것이다. 그래서 이것을 이해하는 게 큰 도전일 수 있다. 이런 것, 한국어 사고에 갇힌 데서 벗어나야 한다.

원어민에게 언어를 왜 가르치느냐고 물으면 대부분 ‘삶을 풍부하게, 윤택하게 살기 위해 배운다’고 말한다. 외국어를 배우면 뇌의 가소성(可塑性, Plasticity)이 높아진다. 우리는 ‘Table’을 책상이라고 생각한다. 그런데 외국인은 ‘Table’ 외에 ‘Desk’를 생각한다. 벌써 우리는 하나를 생각할 때에 외국어를 하는 이는 두 가지를 생각한다.

대상은 하나인데 언어는 차이가 있다. 플라스틱(plastic)에서 나온 낱말인 가소성과 정비례하는 게 창의성(創意性, Creativity)이다. 뇌에 창의성 자체를 키우는 것은 힘들지만 가소성을 키워줄 수는 있다. 외국어를 가르치면 세상을 볼 때 고정적으로 보는 시선이 줄어들고 열린 마음이 커지게 된다.

이중언어(Bilingual) 관련 실험을 보면 이런 것도 있다. 모국어 하나만 하는 아이와 여러 언어를 하는 아이에게 빈 병 한 개를 준다. 병을 갖고 어디에 쓸 것인지 물어본다. 그런데, 한 언어를 쓰는 아이는 병의 본래 기능, 물을 담는 것을 주로 생각하는 반면 이중언어를 쓰는 아이는 그것 외에 온갖 이상한 상상을 하는 특성이 있다. 이런 게 뇌의 가소성을 증명하는 연구다.

앞에서 영어, 언어를 배울 때 목적성이 중요하다고 말한 이유도 여기에 있다. 외국인도 어릴 때부터 아이에게 외국어를 배우게 한다. 그런데 외국어를 배우는 기본적인 생각과 목적은 삶을 풍부하게, 더 넓게, 더 좋게 사는 데에 두고 창의적인 사람이 되라고 말한다. 시험을 잘 보고, 성공하고, 엘리트가 되기 위해 언어를 가르치지 않는다. 이게 바로 언어를 배우는 첫 단추다.

학습은 두 가지가 있다. ‘Intentional Learning’(의도학습)과 ‘Incidental Learning’(발견학습, 우연학습)이다. 발견학습은 ‘놀이가 재밌어서 놀이를 했는데, 영어도 배웠다’는 형태가 되는 것이다. 이런 식으로 영어를 배우는 것이지 영어 낱말 20개를 외우라는 형태가 아니다. 언어를 배우는 어린이에게는 발견학습을 적용하는 게 맞다. 게임을 하고 싶어서 게임 낱말이나 용어를 알게 되는 접근 방식, 이게 올바른 어린이 언어 교육이다. 사진=박주영

“첫 단추 바꾸지 않으면 언어 교육은 무의미”

▲이야기를 듣고 보니 ‘외국어를 배우는 첫 단추는 목적성’이라는 말, 이 말은 매우 큰 의미가 있다.

첫 단추를 잘못 끼워 놓고, 첫 단추를 바꾸지 않으면서, 아이가 외국어를 잘 하지 못한다고 말하고 있다. 그래서 많은 돈과 시간을 들였는데, 왜 영어가 안 되냐고 물으면, 그 물음 자체가 무의미한 것이다. 의사소통교수법(CLT)에서는 이 같은 이야기를 하고 있다. 어린아이에게는 언어를 배우는 개념, 즉 ‘learning’(학습)을 시키지 않는다.

▲학습, 어떤 학습인가?

학습은 두 가지가 있다. ‘Intentional Learning’(의도학습)과 ‘Incidental Learning’(발견학습, 우연학습)이다. 발견학습은 ‘놀이가 재밌어서 놀이를 했는데, 영어도 배웠다’는 형태가 되는 것이다. 이런 식으로 영어를 배우는 것이지 영어 낱말 20개를 외우라는 형태가 아니다. 언어를 배우는 어린이에게는 발견학습을 적용하는 게 맞다. 게임을 하고 싶어서 게임 낱말이나 용어를 알게 되는 접근 방식, 이게 올바른 어린이 언어 교육이다.

▲발견학습을 적용하려면, 초·중·고등학교, 나아가 대학에서도 기존 방식을 바꿔야 하지 않나?

아이들이, 학생들이 프로젝트를 바탕으로 영어를 배우도록 하면 된다. 그렇지만 우리는 현실을 보면, 쉽지 않은 환경이다. 어떤 이는 시험을 없애면 된다는 말도 하는데, 사실 틀린 말은 아니다. 공교육이든 사교육이든 한국의 영어 교육은 ‘영어 시험의 환류효과’(Washback Effect)에 종속되어 있다고 말한다.

환류효과에 종속돼 있다는 말인데, 이런 식이다. 예를 들어, 수학능력시험(수능)에서 듣기(listening)를 하기로 하면 그때부터 듣기를 가르친다. 미국표준영어사용능력시험인 토플(TOEFL, Test of English as a Foreign Language)을 잘 봐서 대학 갈 수 있다면 그때부터 토플을 가르치기 시작하는 형태다.

시험에 무엇이 들어가느냐에 따라 교과과정이 바뀐다. 교과서는 교수법에 의거해 잘 써놓았지만, 실제에서는 교수법대로 가르칠 수가 없다. 왜냐면 시험 성적을 내야 하는 일, 즉 평가를 해야 하기 때문이다. 그래서 평가(시험)를 하지 않으면 된다는 이야기가 나오기도 한다. 이렇게 보면 그 말이 맞긴 맞다.

“언어는 발견학습과 읽기의 반복이 중요”

▲외국어를 한다고 하면 우리는 지금까지 거의 대부분 암기를 했다. 낱말이든 문장이든 외우기와 주입식 교수법을 당연하다고 생각했다. 낱말만 해도 첫 의미와 둘째, 셋째 의미가 조금씩 다르지만, 첫 의미만 알고 넘어가는 게 일상이었던 까닭에 정확한 표현이나 다른 형태의 뜻 또는 활용 방법은 모르고 있었던 것 같다. 예를 들면, ‘아버지’(father)는 ‘신부’, ‘하나님’, 그리고 문맥에서 또 다른 의미로 해석할 수 있어야 하는데, 배우는 사람도 가르치는 사람도 이런 부분에는 상당히 소홀했던 것 같다.

우리는 어휘를 학습하는 방법부터 달랐다. 외국어를 가르치는 사람이 해야 할 것은 인풋(input)을 주는 것 또는 노출(exposure) 정도를 제공하는 것이다. 언어는 노출이 되어야 익힐 수 있다. 단어 ‘father’는 처음에 ‘아버지’라는 의미로 배우지만 다시 이 단어와 만나게 된다. 그러면서 다른 의미도 있다는 것을 알게 된다. 같은 단어와 다시 만나면서 그 단어의 다른 의미를 하나 더 알게 되는 과정이 반복해서 일어나야 한다. 이런 게 어휘 지식의 깊이가 깊어지는 과정이다.

모든 학습은 사실 이런 과정을 거쳐 이뤄진다. 계속 노출이 되도록 해줘야 하기 때문에, 어떻게 노출시켜 줄 것인가 하는 문제가 중요하다. 그래서 가장 중요한 것은 읽기(reading)이다. 읽기만큼 어휘 지식의 깊이를 뇌리에 넣을 수 있는 방법은 없다. 읽고 또 읽으면서 본인이 스스로 이해해야 한다. 다른 사람이 노출시켜 줄 수 있는 데에는 한계가 있다. 타인이 주는 것으로 수많은 어휘를 이해하는 것은 불가능하다. 학습은 혼자서 하는 것이다.

▲낱말과 반복해서 만나는 것, 반복적인 읽기가 중요하다고 했는데, 그렇다면 얼마나 만나고 읽어야 하나?

몇 천 번은 된다. 어휘(Vocabulary) 분야에서 세계적으로 가장 유명한 석학들이 있다. 그 중 한 사람, 셰릴 보이드 짐머만(Cheryl Boyd Zimmerman)이 있는데, 한국에 와서 강의한 적이 있다. 짐머만은 단어 여러 개를 제시했다. ‘huge, big, enormous, gigantic’이다. 모두 ‘크다’는 뜻인데, 그는 이 단어들을 주고는 크기 순서대로 나열해보라고 했다.

“낱말을 깊게 알아야 말하기도 된다”

▲흥미로운 상황이다. 어떻게 됐나?

학회였던 만큼 강연장 참석자는 영어를 수준급으로 하는 사람들이 앉아 있었다. 한국인은 박사급, 원어민은 대학에서 강의하는 사람이 대부분이었다. 그런데 참석자들은 똑같은 답을 내놨다. ‘big, huge, gigantic, enormous’ 순이었다. 그런데 왜 크기가 다른지 설명하라고 하면 뭐라고 할까. 이들은 과학적, 객관적 근거보다는 그냥 느낌으로 알고 답변한 것이다. ‘enormous’는 ‘gigantic’보다 큰 낱말이다. 그럼 무슨 근거인가. 사전을 보면 알 수 있을까. 지식이 아니라 어느 때에 ‘big’과 ‘enormous’를 쓰는지 많이 읽고 본 적이 있어야 제대로 알 수 있다.

‘big’과 ‘enormous’ 구별은 좀 쉽다. 그런데 ‘gigantic’과 ‘enormous’ 차이는 쉽게 알지 못한다. 무슨 근거로 ‘gigantic’이 ‘enormous’보다 작다고 하나. 이런 것을 구별해 쓸 수 있는 게 영어 지식의 가장 깊은 단계다. 이런 느낌을 자연스럽게 가질 정도가 되려면 텍스트 안에서 이 단어를 수천 번 이상 만나고 읽어야 가능하다.

‘father’를 ‘아버지’라고 열 번 정도 읽거나 써놓고 이 단어를 안다고 말하는 것은 우스운 일이다. 어휘를 잘 알고 쓰는 가장 좋은 방법이 읽기라고 말하는 이유다. 그래서 언어 학습(읽기, 쓰기, 듣기, 말하기)에서 가장 중요한 것은 읽기다.

▲실생활에서는 말하기가 중요하지 않나?

실생활 언어는 좀 다르다. 어휘를 약 30만 개라고 한다면, 어휘군(語彙群)이 있다. 가장 자주 사용하는 2,000개 단어를 알면 ‘말하기’를 못할 일은 거의 없다. 문제는 어휘를 ‘제대로’ 아는 게 중요하다. 낱말 2,000개는 적다고 생각할 수 있다. 하지만 이 어휘군은 핵심 낱말(Headword)을 모은 것이다. 단어 하나는 시제, 파생어 등 여러 형태를 갖고 있고, 이런 것까지 제대로, 깊이 알아야 한다. 물론 이렇게 보면 알아야 할 기본 단어는 낱말은 2,000개보다 여러 배 많다고 볼 수는 있겠다.

중·고등학교 수준의 낱말을 알고 있어도 말하기가 잘 안 되는 것은 다른 데 이유가 있는 게 아니다. 깊이가 없기 때문이다. 제대로 낱말을 이해하지 못하고 있다는 뜻이다. 처음에는 낱말의 기본 뜻을 외우는 게 필요하고 그렇게 해야 한다. 어휘 학습의 첫 단계이기 때문이다. 하지만, 이후에는 방금 설명한 것처럼, 깊게 이해해야 한다. 그런데 우리 영어 교육, 언어 교육은 첫 단계만 배우는 게 전부라고 말해도 지나치지 않을 정도다. 기본 뜻을 이해하는 것은 다른 나머지, 더 많은 것을 이해하고 말하기 위한 ‘제시’ 역할을 하는 방법일 뿐이다.

읽기는 모든 언어 및 학습 전반에 해당되는, 마태복음에서 따온 ‘마태효과’(Matthew Effect)가 중요하다. 잘 읽는 사람이 더 잘 읽게 되고, 못 읽는 사람은 더 못 읽게 되는 효과를 가리킨다. 실제 못 읽는 이가 더 못 읽게 되는 건 아니지만, 잘 읽는 이가 점점 더 잘 읽게 되면서 둘 사이의 간격 차이는 도저히 메울 수 없을 정도로 커지면, 못 읽는 사람 입장에서는 점점 더 못 읽게 되는 것과 진배없다.

“언어는 마태효과와 비례한다”

▲끝으로 마무리를 해주기 바란다.

잘 쓴 교재는 나선형의 전개를 보인다. 한 번 제시했던 어휘와 학습자가 다시 만날 때 뜻만 건드리는 게 아니라 두 번째 만남에서는 품사, 세 번째 만남에서는 파생어 등, 이런 식으로 학습자의 지식이 늘어나도록 다시 한 번 그 단어와 만날 때마다 그 단어의 새로운 양상과 만나야 한다. 교재에도 수업에도 이와 같은 학습 과정이 구현되어야 한다. 우리는 뜻만 외우는 데에 집중한다. 모를 수밖에 없는 방법만 배우고 있는 셈이다.

외국어를 잘 하는 법은, 앞에서 말했듯이, 첫 단추라고 한 목적성과 지식의 깊이가 중요하다. 목적성은 ‘Why’, 지식의 깊이는 ‘How’인데, 우리는 둘 다 잘못돼 있다. 언어를 배워서 무엇을 할 것인지 명확히 정의해야 한다. 기본 어휘를 외우는 암기는 학습의 시작일 뿐이다. 수없이 노출을 찾고 읽으면서 만나야 한다. 학습 태도를 바꿔야 한다.

또한 선순환이 중요하다. 잘 하니까 재미가 있고 재미가 있으니 더 잘 할 수 있다면 좋다. 학습은 빈익빈부익부(貧益貧富益富)다. 잘 하는 사람은 더 잘 하고, 못하면 더 못하게 된다. 영어든 한국어든 언어를 떠나 읽기는 가장 중요하다.

읽기는 모든 언어 및 학습 전반에 해당되는, 마태복음에서 따온 ‘마태효과’(Matthew Effect)가 중요하다. 잘 읽는 사람이 더 잘 읽게 되고, 못 읽는 사람은 더 못 읽게 되는 효과를 가리킨다. 실제 못 읽는 이가 더 못 읽게 되는 건 아니지만, 잘 읽는 이가 점점 더 잘 읽게 되면서 둘 사이의 간격 차이는 도저히 메울 수 없을 정도로 커지면, 못 읽는 사람 입장에서는 점점 더 못 읽게 되는 것과 진배없다.

그래서 공교육에서 가장 중요한 것은 초등 저학년과 읽기다. 이 시기와 단계에서 차이를 줄여주지 않으면 극복하기 어렵다. 미국에서 어휘의 차이를 측정한 게 있다. 중산층 아이의 경우 초등학교 입학 때 어휘 노출 경험은 대략 6,000번이고 2,300개 이상의 낱말을 알고 있다. 슬럼가 아이의 경우 1,000개 이하다.

처음 어휘 차이는 1,000개 수준이지만 5학년 즈음 가서 측정하면 중산층 아이는 5~6만 개를 아는데 슬럼가는 1만~1만5000개 수준에 머물러 있다. 어휘 차이가 초기에는 1,200여 개였지만 나중에는 5만 개로 늘어난다. 5학년이 되면 이 차이는 좁힐 수가 없다. 아니, 평생 좁히지 못한다. 그렇기 때문에 언어 교육에 있어 공교육은 초등 저학년에 개입해야 한다. ‘조기 개입’을 해서 어휘 차이를 줄여줘야 한다. 이게 공교육의 효용이고 공교육이 해야 할 일이다.

▲오늘은 언어와 교육을 주제로 삼아 이야기를 나눴다. 방금 이야기한 마태효과, 읽기와 어휘의 중요성, 그리고 앞에서 언급한 목적성 등을 중심으로 이야기를 나눴다. 이제 줄여야겠다. 좋은 말씀을 해주셔서 고맙다.

| 英語와 言語

링구아 프랑카 ‘영어’ 영어와 영향력 한국과 영어 북한과 영어 마태효과(Matthew Effect) 자료=위키백과 |

박주영(Joyce Park)

박주영(Joyce Park)

서강대학교와 서강대 대학원에서 영문학을 전공하고, 영국 맨체스터대학과 한국외대에서 TESOL(영어교사양성과정)을 공부했다. 현재 인천대학교에서 교양영어 교수로 재직하고 있으며 영어교육 강의 및 연수, 영어 학습 칼럼 기고와 집필을 병행하고 있다. 또한 YBM에서 영국 문학 및 미국 문학 동영상 강의, 엔씨소프트 및 양성평등교육진흥원 등에서 인문학 강좌 및 영문학 관련 강의를 하고 있다. 『Style English』를 포함한 10여 권의 영어 학습서와 『리드 얼라우드 영어동화』 시리즈를 저자이기도 하다. 톨킨의 동화 『로버랜덤』을 비롯한 10여 권을 번역하는 등 번역가로도 활동하고 있다. 소소한 일상을 페이스북에 올리고 있다.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.